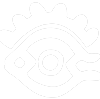

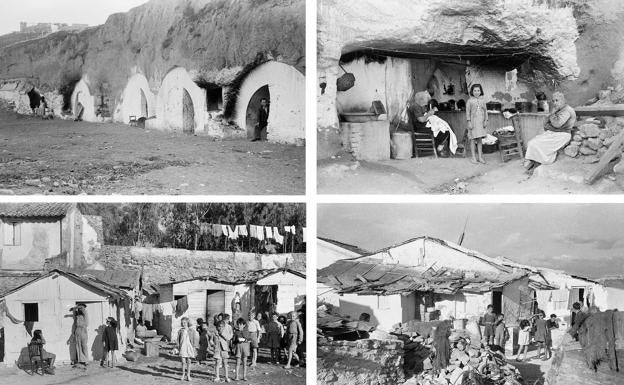

Bajo la marca ‘Foto Arenas’ se conoce una extensa producción fotográfica realizada en los años de la postguerra referida a las condiciones de vida de un determinado sector de la población malagueña. Estos reportajes nos llevan unas veces a las chabolas de las playas de El Palo, Pedregalejo, La Malagueta, El Bulto, San Andrés; otras a las orillas de los arroyos de El Cuarto y Aceiteros; márgenes de la antigua carretera de Cádiz –un buen tramo de la actual calle Héroe De Sostoa–; La Esterquera, camino de San Rafael o plaza de Santa María en Mundo Nuevo. En otras ocasiones centran la atención en las cuevas habitadas de El Ejido, Mangas Verdes o El Palo, mientras que otra parte importante de estos documentos fotográficos retratan población hacinada en viejos corralones repartidos por toda la geografía urbana de la ciudad.

Esta breve muestra sirve de ejemplo representativo del largo centenar de imágenes que cubren el mismo propósito: levantar acta visual de las deficientes condiciones higiénicas en las que vivía una parte notable de la población malagueña en la segunda mitad de los años cuarenta del pasado siglo. Al término de la Guerra Civil, la extensión e intensidad del problema de la vivienda corría en paralelo con los brotes de tifus exantemático que sufrió Málaga a lo largo de la década de los cuarenta.PUBLICIDAD

Powered by WeMass

‘El piojo verde’. Con este nombre se bautizó popularmente en España el tifus exantemático, enfermedad transmitida por el piojo de la ropa, ‘pediculus vestimenti’, distinto del ‘pediculus capiti’, parásito que se aloja en el cuero cabelludo. Lugares de reclusión sin las debidas medidas higiénicas, como fueron los campos de concentración de prisioneros en la postguerra, facilitaron que, entre 1939 y 1945, se produjeran en toda España picos epidémicos de esta grave enfermedad. El vehículo transmisor, el piojo que habita en las costuras de la ropa alimentándose de la sangre de quienes la usan, se extendió con rapidez a los segmentos más desfavorecidos de la población en todo el país, convirtiéndose en un grave problema de salud pública. La popular etiqueta ‘verde’, sin relación alguna con el color del piojo transmisor de la enfermedad, servía de aviso para distinguirlo del parásito más frecuente, el de la cabeza. Sobre el origen de esta extraña nominación, el Dr. Ángel Casas Carnicero publicaba en 2006 un curioso artículo periodístico (El Norte de Castilla) en el que relacionaba el ‘pediculus vestimenti’ con la famosa canción ‘Ojos verdes’, letra de Rafael de León, que se hizo enormemente popular en los años posteriores a la Guerra Civil a pesar de estar prohibida por la censura franquista: ojos verdes – piojos verdes, ambos combatidos por el Régimen sin mucho éxito, venía a ser el resumen de la teoría del Dr. Casas que, además, le tocó tratar la enfermedad como médico al término de la Guerra.

En la Málaga de aquellos años la expresión «tener miseria» significaba «tener piojos», de los «verdes». Éstos se eliminaban de la ropa mediante un buen lavado con jabón y el subsiguiente planchado, ya que el parásito y sus huevos desaparecían en ambientes con temperaturas que superaban los cuarenta grados. Las primeras manifestaciones epidémicas se produjeron en 1939. Como en el resto de España, las autoridades intentaron ocultar la realidad de los hechos, combatiendo la enfermedad con el silencio y la mermada infraestructura sanitaria que dejó la guerra; a estas circunstancias había que añadir la falta de un tratamiento eficaz y rápido –hablamos de una época preantibiótica– capaz de acabar con los brotes epidémicos. Estos volvieron a repetirse en 1940, y de nuevo en 1941. Pero esa vez la epidemia alcanzó cifras difícilmente ocultables: según publicó SUR, entre los meses de abril y julio, la mortalidad en Málaga aumentó en 1.619 casos. A partir de ahí, las medidas gubernamentales tomaron un nuevo giro: se avisó a la población de la gravedad de la epidemia y se insistió en la necesidad de evitar las concentraciones, de hecho, se suspendieron las corridas de toros y la Feria de Agosto. Se procedió a la desinfección de estaciones, vagones de ferrocarril y autobuses urbanos. Se organizó un hospital de infecciosos y, por distintos mecanismos, se facilitó ropa limpia a los más necesitados.

El problema de la vivienda

Como medida a más largo plazo, se realizó un estudio de las condiciones en las que vivía la población en el llamado cinturón de pobreza de las playas y en otras muchas infraviviendas repartidas por el casco urbano. En plena euforia del ideario falangista, respirando a todo pulmón el Movimiento Nacional, las aplicaciones prácticas para acabar con el grave problema de la vivienda eran francamente escuálidas. En la agenda de José Luis Arrese, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento (diciembre, 1939-mayo, 1941) y arquitecto de profesión, se anotaba la necesidad de transformación urbana de Málaga: recuperación de las playas como espacio de ocio y recreo, acabando previamente con las chabolas instaladas a lo largo del litoral inmediato al casco urbano; embellecimiento de la ciudad con zonas ajardinadas, trazado de nuevas avenidas, ampliación de calles y un vasto plan de urbanización de nuevos espacios de la periferia. Con Arrese se establecerán las bases de unos de los proyectos más completos del ideario urbanístico falangista: la barriada Generalísimo Franco (Carranque). A efectos prácticos, las propuestas quedaron reducidas a la construcción de los bloques de viviendas de Hazas de Campillo, Alto y Bajo (posteriormente derruidas) y Haza de Cuevas; también se iniciaron las obras de las primeras «casas ultrabaratas» de El Palo.

Los casos de tifus exantemático recidivan, ya con menor intensidad, entre 1942 y 1945, periodo en el que ostentaba el cargo de gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Emilio Lamo de Espinosa. Durante su mandato se intentaron mejorar las infraestructuras sanitarias con la apertura, mediante la reconversión del hotel Caleta Palace, del Hospital Francisco Franco de la Obra Sindical 18 de Julio (inaugurado en febrero de 1943) o el Sanatorio de Campanillas (mayo de 1945), especializado en el tratamiento antituberculoso, otra de las enfermedades que castigaron duramente a la población española en los años posteriores a la guerra. En cuanto al tema urbanístico, el Régimen publicitaba como grandes logros de su programa de obras públicas la modificación del trazado de la carretera N-340, Cádiz-Barcelona, a su paso por Málaga, mediante una ronda litoral en el tramo comprendido entre las playas de la Malagueta y los Baños del Carmen, añadiendo al sur de la vía un paseo marítimo, medida que implicaba acabar también con el chabolismo instalado en la zona. Entre las obras públicas que se acometen en dicho periodo figuran la ampliación del Muelle 1 o el proyecto de unión de la Alameda con el Parque. A pesar de la necesidad de una respuesta inmediata al problema de las infraviviendas en el casco urbano –en diciembre de 1942 se hundieron dos casas en El Perchel con el balance de cuatro muertes y ocho heridos–, los resultados eran muy limitados, destacando en la barriada de El Palo, julio de 1944, la entrega solemne por la Jefatura Provincial del Movimiento de 21 viviendas de las llamadas «casas ultrabaratas». La respuesta global se encuentra en este periodo aún en fase de estudio, despuntando entre los proyectos emergentes la urbanización de El Ejido (octubre de 1944), lo que de manera implícita suponía acabar con el hábitat en las numerosas cuevas de la zona.

Se tienen noticias de que desde 1945 se conocía en Málaga -y se vendía de manera clandestina- la penicilina. A principios de 1947 se disponía oficialmente del nuevo fármaco y se suministraba, con riguroso control, desde la Jefatura de Sanidad, persiguiendo su venta en el mercado negro, fruto del contrabando procedente de Gibraltar. A pesar de la escasez de reservas, el nuevo medicamento abría en aquellos años un portillo de esperanza a la idea de acabar con determinadas enfermedades infecciosas. En cualquier caso, la realidad ha puesto de manifiesto el peligro epidémico y en el análisis de sus causas figuraban como principales factores de riesgo la falta de higiene e insalubridad de las viviendas donde habitaba hacinada un notable segmento de la población malagueña.

Será Manuel García del Olmo quien, ya pasado un largo lustro del final de la guerra, mejor represente el imaginario falangista de «un hogar digno para cada familia española». Desde su toma de posesión, octubre de 1945, el nuevo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, inició una decidida actuación o, para ser más exactos, inició el programa de propaganda de una decidida actuación, tendente a cambiar, por eliminación, el mapa de la vivienda precaria en Málaga y su provincia. En noviembre de 1946 se puso así la primera piedra del proyecto de construcción de 121 viviendas para los trabajadores de Tabacalera; tres años después, en la Navidad de 1949, en un acto solemne, García del Olmo, entregó las viviendas y el contrato de inquilinato por el que se regían –régimen de alquiler, sujeto al pago de diez pesetas mensuales– las llamadas ‘casas de canon reducido’ de El Palo.

A diez años de acabar la guerra, doce de dominio del «partido único» en Málaga, el balance de resultados del problema de la vivienda precaria en Málaga no puede calificarse sino de raquítico. Aún así, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento hizo de la necesidad virtud y, en un incontestable ejercicio de propaganda política, presentó la fotografía de una realidad lamentable como base del cambio previsto en el futuro. Buen ejemplo de ese proceder sería la edición por el Gobierno Civil del boletín ilustrado ‘Índice’, cuyo primer número apareció en marzo de 1950 y en el que figuraban un buen número de las fotografías que aquí traemos.

La finalidad de estos reportajes es plantear una línea de contraste entre el inmediato pasado y el presente, un antes y un después, que se evidencia mediante la fotografía. Junto a estas imágenes, la revista ‘Índice’ presentaba en paralelo a las mismas familias en el interior de nuevas viviendas, con una aclaración: «Hoy la familia vive feliz en una casa de canon reducido. Tienen camas, mesas, sillas, vajilla y la efigie de Franco y la estampa de la Virgen del Carmen presiden este hogar». Las fotografías sirven de aparato descriptivo de una situación que la autoridad gubernativa se dispone a combatir: «la muchedumbre que vive hacinada, debatiéndose en la miseria, la promiscuación y el virus enfermizo, se hace indispensable que una mano decidida y generosa, vaya arrancando estas hojas, para echarlas al fuego depurador del olvido». El objetivo de ‘Índice’ es, mediante la «rotundidad de lo gráfico… señalar lo que se ha conseguido; porque no es bueno, ni ejemplar, que lo conseguido se quede en el anónimo»… «¿Cómo se ha hecho todo lo que aquí se os muestra? Solo hay un motor que funciona sin un fallo: el entusiasmo, y cuando la chispa del encendido se produce en un corazón netamente falangista como el del Gobernador y Jefe Provincial, puede tenerse la seguridad de que por muy altos que estén situados los objetivos, por muy lejanas e inaccesibles que nos parezcan las metas, serán alcanzados».

A pesar de ese canto épico, el problema de las infraviviendas en Málaga tardaría mucho tiempo en erradicarse.Arriba: 1954. Chabolas en la Malagueta. Abajo: 1954. Interior de viviendas cueva en la zona de Arroyo Aceiteros y trabajo de encargo: García del Olmo, notario de profesión, levanta acta visual de la situación mediante una serie de reportajes encargados al estudio Arenas. / FOTO ARENAS, ARCHIVO HISTÓRICO FOTOGRÁFICO UMA

Probablemente, el dosier fotográfico formara parte de los informes oficiales que servían de base para animar a las instancias superiores a poner en marcha el gran proyecto de construcciones necesario; de hecho, entre 1953 y 1960, la Delegación Nacional de Sindicatos y el Instituto Nacional de la Vivienda, promovieron un vasto programa de obras que cambió radicalmente el mapa de la vivienda en Málaga: Carranque, Carretera de Cádiz, norte de Ciudad Jardín, Santa Julia, Portada Alta, Dos Hermanas y las barriadas 26 de Febrero y 4 de Diciembre, formaban parte de ese programa.

Establecida la base de que esta serie de imágenes son un reflejo de una realidad vivida en una época, no conviene olvidar que son un encargo del Gobierno Civil de entonces. Es decir, están planteadas para cubrir una –o varias– funciones específicas y acordes con el planteamiento político del momento. No cabe atribuir espontaneidad ni interés personal en los protagonistas de la exageradamente extensa galería de retratos que guarda el Archivo Arenas; en su origen, se trata de otro propósito: elaborar un mapa fotográfico de una situación determinada que afectó a la ciudad de Málaga en un determinado momento y, desde luego, con una finalidad concreta. En este sentido, hablamos de la construcción de un gran escenario fotográfico donde sus protagonistas estaban llamados a representar un papel.

De otra parte, se hace necesario señalar que muchas de las imágenes que formaron parte de estas series de reportajes encargados por el Gobierno Civil a lo largo de los años cuarenta y cincuenta, han sido divulgas por diversos medios. En ocasiones, algunas de las fotografías se presentan como obra única, desapareciendo el contexto en que fueron producidas; otras veces no se menciona la autoría ni archivo de procedencia, ignorando en ambos casos el intenso trabajo realizado para que hoy podamos conocer visualmente nuestro inmediato pasado. En relación con las fuentes archivísticas se hace necesario señalar que una nutrida serie de estos materiales fotográficos se encuentran digitalizados y a disposición pública en el Archivo Municipal y en el Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga. Para este artículo he elegido imágenes de éste último fondo, ya que vengo estudiándolo desde hace más de veinte años y, en segundo lugar, porque es el único que conserva los negativos originales de aquellos reportajes, lo que permite una mayor calidad en su recuperación digital.

Epidemia de fiebres tifoideas

Por su parte, de distinta etiología y consecuencias menos graves que el tifus exantemático fue la epidemia de fiebres tifoideas declarada en Málaga el 15 de enero de 1951. Las autoridades sanitarias atribuyeron su causa al deficiente suministro de agua potable y a los riesgos de contaminación en las fuentes públicas, lugar de abastecimiento de una parte importante de la población. En aquella ocasión también el gobierno civil encargó a Estudio Arenas la producción de una serie de reportajes fotográficos que dieran la posibilidad de visualizar el problema. Una selección de esas imágenes queda pendiente para un próximo artículo.